脳科学から見た双極性障害

双極性障害を科学的な視点から解説しています。

監修:加藤 忠史 先生

順天堂大学医学部精神医学講座

主任教授

双極性障害は脳の病気です

以前は、双極性障害は、いわゆる「心の病気」だという見方もありました。半世紀以上前に、亡くなった患者さんの脳を調べる研究が盛んに行われた頃、脳をいくら調べても、結局、明らかな病変がみつからなかったのがその理由の一つです。また、症状が行動に表れることから、どうしても、心が原因であるかのように考えられる傾向があります。しかし、この20年間の研究で、双極性障害が脳の病気であることを示す多くの証拠が得られました。たとえば、脳の中でも感情のコントロールに関わる部分(前部帯状回と呼ばれています)が小さくなっていると報告されています。ただしこれは、リチウムを服用している人では、正常化します。以前、亡くなった方の脳を調べる研究で、脳の病変が観察されなかったのは、おそらく脳組織を観察する方法が未熟だったためと考えられます。さらなる研究により、双極性障害がどのような脳の病気であるか、明らかにされていくことでしょう。

双極性障害で考えられている病気の仕組み

双極性障害は躁状態とうつ状態を繰り返す病気ですが、躁状態にドーパミン神経伝達を止める薬である「抗精神病薬」が有効であり、前頭葉のドーパミンを増加させる薬である「三環系抗うつ薬」が躁転を引き起こすこと、そしてうつ状態では脳脊髄液のドーパミン分解産物の量が低下していることなど、さまざまな証拠から、躁状態やうつ状態に伴ってドーパミンの量が変化していると考えられています。

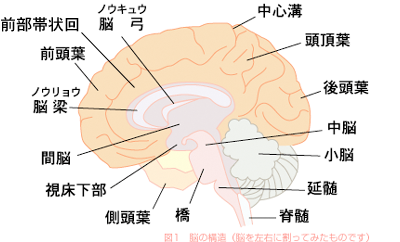

ドーパミンは、中脳(図1)と呼ばれる脳の中心部に細胞があり、脳全体を幅広く調節しています。ドーパミンは快楽に関わるとされ、ドーパミンの働きを強める薬は覚醒剤と呼ばれ、その乱用や依存が社会問題となっています。 躁状態というのは、このドーパミンが異常に放出されてしまっている状態と考えられます。一方、うつ病はドーパミンが減ってしまい、まったく快楽を感じることができない状態になってしまっていると考えられます。

双極性障害の治療薬

双極性障害の治療には、大きく分けて気分安定薬(リチウム、バルプロ酸、カルバマゼピン、ラモトリギン)と、非定型抗精神病薬(アリピプラゾール、オランザピン)が使われます。気分安定薬は予防を中心に使われる薬、非定型抗精神病薬は躁状態の治療を中心に使われる薬ですが、両方の効き目をもつ薬剤も少なくありません。

双極性障害の遺伝子研究

双極性障害は遺伝病ではなく、「親戚に1人も同じ病気の人はいません」、という人が大多数です。しかし、一卵性双生児のように、まったく同じゲノム(遺伝子の1セット)をもっていると、多くの場合、2人とも発症してしまうことから、遺伝子が関係していることは間違いないようです。

これまでの研究でみつかった遺伝子は、どれもほんのわずかな影響しかなく、双極性障害の原因遺伝子と呼べるものはみつかっていません。おそらくは、たくさんの弱い効果をもつ遺伝子の組み合わせで、発症しやすくなったり、しにくくなったりするのだと考えられます。

研究の最先端と今後の方向性

双極性障害の原因はまだ完全には解明されていないため、さまざまな仮説があります。モノアミン仮説(ドーパミンなど、脳全体を幅広く調節している一群の神経伝達物質が変化しているという仮説)、細胞内情報伝達系仮説(モノアミンに対する細胞の反応が変化しているという仮説)、カルシウムシグナリング仮説(細胞内情報伝達系の中で重要な働きをしている、カルシウムが変化しているという仮説)などがあります。ミトコンドリア機能障害仮説もその一つで、細胞内ミトコンドリアの働きの障害によって、カルシウムシグナリングを含む細胞の働きが変化しているという仮説です。この説に基づいて、動物モデルが作成され、新薬の開発研究も進められています。

さらに、これらを総合して気分安定神経系仮説が提唱されました。双極性障害では、再発を繰り返すうちに、次第に再発しやすくなり、1年に4回以上、躁状態やうつ状態を繰り返すようになってしまいます。ドーパミンの働きを調節するなどして、気分を安定させている脳内の働きが、ミトコンドリア機能障害などによって、経過とともにだんだん弱っていってしまうためではないか、と考えられているのです。