脳科学から見たうつ病

うつ病を科学的な視点から解説しています。

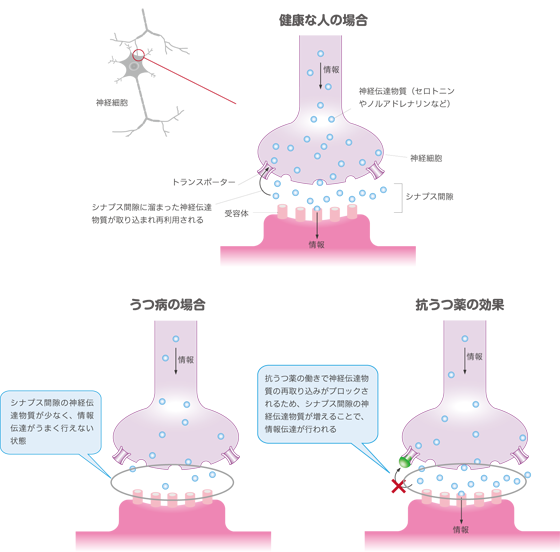

うつ病が起きるメカニズム

うつ病が起きるメカニズムについてはまだ明らかになっていませんが、いくつかの仮説が提唱されています。ここでは代表的なものを紹介します。

1960年代、抗うつ効果が認められた薬の働きを研究したところ、抗うつ薬を与えられた動物ではノルアドレナリンやセロトニンなどの神経伝達物質(モノアミン)が各神経細胞の末端にあるシナプス(神経細胞の接合部)で増加していることがわかりました。そのため、うつ病ではこれらの神経伝達物質が欠乏しているのではないかと考えられました。これはモノアミン仮説と呼ばれています。現在使用されている抗うつ薬の多くはこの仮説を元に開発され効果を上げてきました。しかし、うつ病が起きるメカニズムはそれほど単純ではないということがわかっており、たとえば、モノアミンの増加は抗うつ薬投与後すぐにみられますが、抗うつ効果が現れるには数週間かかってしまうことや、モノアミンを減少させる薬(高血圧の治療薬)を飲んでもすべての人がうつ病になるわけではないことなど、この仮説では十分に説明することができないからです。

現在、脳の神経細胞の新生抑制やストレスに関連するホルモン分泌システムの障害など、さまざまな観点からの研究が行われており、今後、メカニズムの解明が進むことが期待されます。

うつ病の遺伝子研究

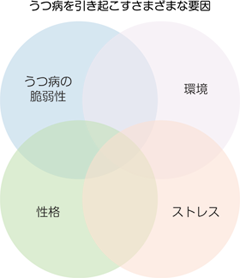

うつ病は、ある特定の遺伝子があればかならず発症するというような遺伝病ではありません。このことはまったく同じ遺伝子をもつ一卵性双生児において、一方がうつ病になったからといってかならずもう一方がうつ病になるわけではないことからも明らかです。病気そのものが遺伝するのではなく、複数の遺伝子が関与して「うつ病に対するかかりやすさ」(脆弱性)が遺伝すると考えられています。

うつ病に対する脆弱性がどういうものかについては、まだ明らかになってはいませんが、脳の神経伝達系の機能低下などが考えられます。しかし、このような脆弱性があっても100%うつ病になるというわけではなく、生育環境(子どもの頃の虐待や親との死別など)やストレス(職場や家庭での人間関係、過労、離婚、身体疾患など)、性格(生真面目、完璧主義、責任感が強いなど)といったさまざまな要因が関係していると考えられています。したがって、脆弱性のない人でも大きなストレスを受けることでうつ病になる可能性も考えられますし、逆に脆弱性があってもストレスに対する耐性が強い場合にはうつ病にはなりにくいと考えられます。

最先端の診療と治療薬の今後

うつ病などの精神疾患では、病気を診断するための客観的指標がないことが長年の課題となってきました。たとえば糖尿病や高脂血症の場合には、血液検査で血糖値やコレステロール値などの客観的な数値を示すことで、治療の必要性や治療の効果を確認することができます。残念ながらうつ病ではそのような指標がなく、診断は問診に頼らざるを得ませんでした。しかし近年、この状況は変わりつつあります。

2009年4月から客観的検査として光トポグラフィ(NIRS)と呼ばれる検査がうつ症状の鑑別診断補助に用いられています。これは頭皮に近赤外光を当てて反射して戻ってきた光を検出し分析することで、脳表面の血流を測定し、活動中の脳活動のパターンがうつ病、双極性障害、統合失調症のどのパターンと類似するかを調べる検査です。現段階ではまだ診断の補助に過ぎませんが、今後の発展が期待されます。

今後、NIRSをはじめとする脳機能イメージング技術(脳の活動性や機能性を視覚的に観察できる技術)の進歩により、客観的検査としての精度を高めるとともに、治療薬の効果予測に役立てることができると期待されています。

また、これまでは神経伝達物質のセロトニンとノルアドレナリンを標的とした抗うつ薬(SSRI、SNRI、NaSSA)が主流でしたが、ドパミンも標的としたセロトニン・ノルアドレナリン・ドパミン再取り込み阻害剤の開発が進められています。これは従来の抗うつ薬では効果が得られなかった「なにをしても楽しめない」といったドパミンが関与していると考えられる症状に効果が期待されます。ほかにも、ストレスを受けることで活性化するCRFと呼ばれる神経ペプチド(神経伝達物質あるいは調整物質として機能)の働きを抑制する薬剤など、これまでの抗うつ薬と異なる作用をもつ薬が開発されつつあります。