01

思いに寄り添いながら、

外出する必要がないことを伝えましょう

家族のために働きたい気持ちを尊重しつつ「今日はお休みなので、家でゆっくりしていて」などと伝えましょう

認知症の困りごととして、外に独りで出て行ってしまうことがあります。こちらに挙げた例は、見当識(けんとうしき)障害や記憶障害により、「今が夜間である」ことや「すでに退職している」ことを理解するのが困難になっています。さらに、「自分が家族を守らないといけない」という不安や焦りを抱えています。このような場合は、「家族を思ってくれてありがとう。でも今日はお休みなので、家でゆっくりしていて大丈夫」などと言って、家族のために働きたいという気持ちを否定することなく、出勤する必要がないことを伝えるとよいでしょう。

ただし、ここに挙げた出来事は一例に過ぎません。認知症の方は不安や混乱を感じやすくなっており、ご本人が抱える苦悩はさまざまです。理由や対処法は一様ではありませんので、ご本人の状況や気持ちを確認しながら、それに応じた個別の対応をとることが大切です。

02

役割を感じる場を提供し、

安心と充実感をサポートしましょう

明るい時間に一緒におつかいなど外出をするのも効果的です

「自分が家族を守らなければ」という責任感を持っている場合、その気持ちを満たせる役割を提供することが大切です。たとえば、デイサービスへの参加を促してみるとよいでしょう。デイサービスではさまざまな作業や創作活動、他の利用者とのミュニケーションを通じて、社会的な役割を果たしていると感じられる場面が多く用意されています。「家族に貢献したい」という思いが満たされ、不安や焦りを和らげられる可能性があります。また、デイサービスに参加することで、「仕事を終えて帰宅する」という生活リズムが生まれ、満足感とともに規則正しい生活を送るのに効果的です。

ただし、デイサービスへの参加が難しい場合は、植物の手入れや食事の準備、掃除の手伝いなど、家の中で行えることをお願いしてみるとよいでしょう。また、「外に出たい」という意思が強い場合は、明るい時間帯に一緒に散歩をするなど、安全な外出の機会を設けることも効果的です。

03

外に出てしまったら、ためらわずに

周囲の協力を仰ぎましょう

認知症の方が独りで外に出て行ってしまった場合、まずは家の周囲を確認してください。認知症の方は家の周りでも迷うことがあるため、早めに近い場所を確認しましょう。また、認知症の方は過去の記憶や習慣に基づいて行動することが多いので、行動パターンを思い出して普段よく行く場所を探してください。

それでも見つからない場合は、遠慮することなく早めにケアマネージャーや地域のコミュニティ、警察などの協力を仰いでください。警察では認知症の方の独り歩き事例を把握しているケースも多いので、捜索協力が迅速に行われます。

見つけた場合は、「一緒に家に戻ろう」 などと、やさしく声をかけ落ち着いて接することが大切です。不安や混乱を感じているときに責めるような言葉で話すと、パニックに陥ることもあります。また、発見後は脱水症状やけがの有無など、健康状態の確認が必要です。健康状態の確認にあたっては、主治医に相談するとよいでしょう。

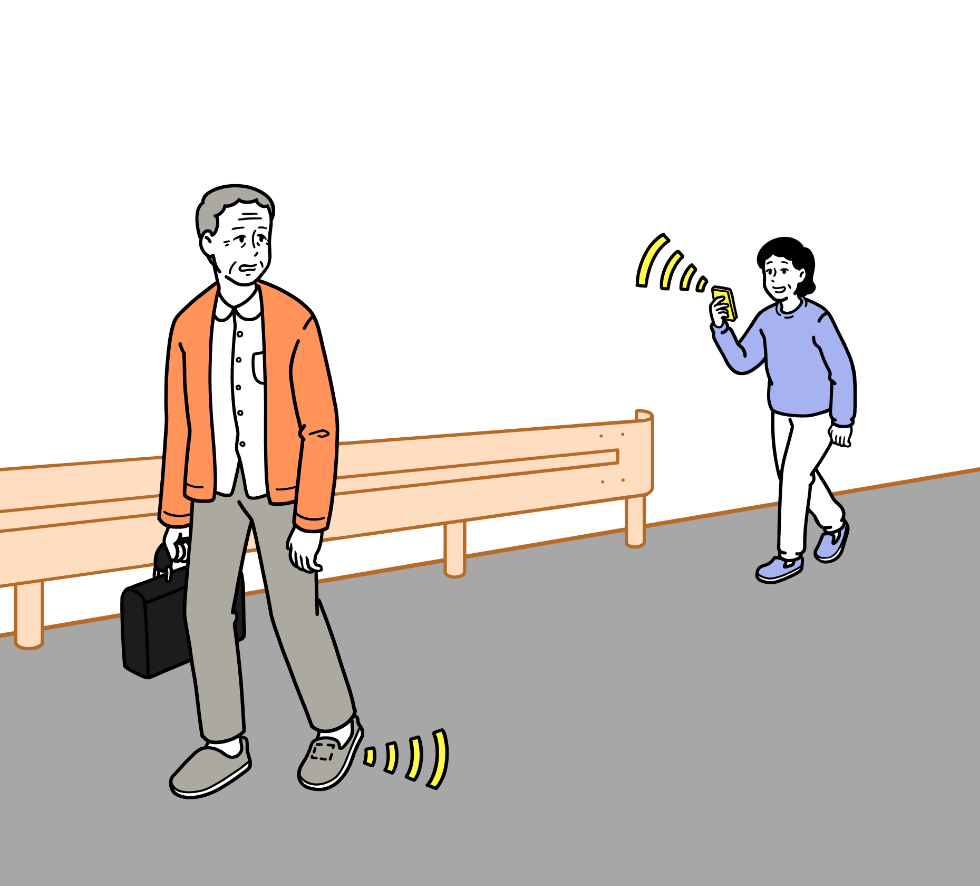

GPSや見守りサービスを利用するのも一つの方法です

なお、独り歩きが頻繁に起こる場合は、セキュリティ会社などが提供する、戸外に出ると音が鳴って知らせてくれるサービスやGPSで居場所が確認できるサービスのほか、事前に登録された認知症の方の情報(名前や顔写真、特徴など)をもとに捜索を行う自治体の支援を受けることを検討してみてもよいかもしれません。

こちらにご紹介した症状および対処法は一例であり、すべての認知症の方に当てはまるわけではありません。個別の状況に応じた対処法は異なりますので、このような症状でお困りの方は、ぜひ主治医に相談してください。

主治医に相談する際のポイントをまとめた、こちらの「相談シート」をぜひ活用してください。