脳科学から見た統合失調症

統合失調症を科学的な視点から解説しています。

監修:仙波純一先生

さいたま市立病院

2.統合失調症で考えられている病気の仕組み

2-1脳の画像解析の進歩からわかったこと

統合失調症が約100年前に一つのまとまりある病気とされてから、その病気の仕組みについてたくさんの研究がなされてきました。

まずは亡くなった統合失調症の患者さんの脳が調べられました。

脳のどこかで何か異常な所見が見つからないかと、さまざまな脳の部位の切片が作られ、顕微鏡で細かく調べられました。

その結果、前頭葉・海馬やその周辺の部位などで、神経細胞の数が少なかったり、並び方が乱れていたりするらしいという所見が得られましたが、残念ながらすべての患者さんの脳で確実に見られるというものではありませんでした。

そのため、このように脳の組織を調べる研究はしばらく行われなくなり、脳の機能(働き)を調べることに研究者の興味が向けられるようになっていました。

CTやMRI

ところが、1970年代から、放射線技術の進歩により人の脳を輪切りの形で撮影することができるようになりました。

今でしたら大きな病院であればどこでも備えられているCT(コンピュータ断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像)という脳の画像解析装置です。

この装置を使って、統合失調症患者さんの脳の形を調べた研究が数多くなされました。

今までのところ、多くの研究者の間で一致している意見としては、対照群に比べ脳室(脳の中心にあって脳脊髄液という液体で満ちている空間)が拡大していること(逆にいうと脳の実質が小さくなっているということ)、前頭葉や側頭葉が小さいこと、大脳辺縁系の海馬や扁桃体がとくに左側で小さいことなどです(ただし、小さいといっても統計的に対照群と比較して小さいということで、脳の画像を見て診断ができるほど大きく違うということはありません。

それでもこのような所見が研究者の間で注目されるのは、これが統合失調症の本質的な病因を探るための手がかりになるのではないかと考えられているからです)。

これらの脳の部位が小さいということは、その機能も障害されているのであろうと想定されます。

図1にMRIによる脳の断面図を示しました。

脳の細部までかたちがよくわかります。

【図1】耳を通る斜めの平面で脳を切るようにして得た横断面です。脳の周囲のしわが大脳皮質です。中央にある明るいところは、脳室と呼ばれ脳脊髄液とよばれる液体で満たされています。

PETやfMRI

最近では科学技術の格段の進歩により、脳の形だけでなく、脳の活動もそのままの状態で調べることができるようになってきました。

脳のある部分が活発に活動すると、エネルギーのもとになるブドウ糖がそこでたくさん消費されます。

脳の血流もその部位で増えて、酸素の消費量も増えます。

PET(ポジトロン断層撮影法)、SPECT(シングルフォトン断層撮影法)や機能的MRI(fMRI)などとよばれる方法を使うと、検査されている人の脳の中で、どこでブドウ糖の消費や血流が変化しているかを見ることができます。

頭の中で考え事や計算をしてもらったり、ものを見たり聞いたりしてもらいながらテストをすることもできます。

このようにいろいろな精神活動をしているときに、統合失調症の患者さんは、そうでない人と比べて、脳のどこの部位でどのような特徴的な変化を示すのかを調べるのです。

このような研究は現在世界中で行われています。テストをいろいろ工夫して、統合失調症に特徴的な所見を得ようと研究者は懸命になっています。

機能的MRIによる研究の一例を図2に示しました。

この図ではふつうのMRIの像の上に、課題によって信号が変化している部位を赤色で重ね書きしています。

様々な所見が得られていますが、多くの研究者のあいだで支持されている所見は、統合失調症では前頭葉の機能が低下しているのではないかというものです。

とくに前頭葉を働かせるようなテストをしてもらうと、機能の低下がはっきりしてきます。

それ以外にも、左側の側頭葉(言語に関連する領域です)の機能が低下しているという研究者も少なくありません。

【図2】被験者に指と指を軽くたたいてもらうあいだに撮影し、得られた信号をコンピュータ上で分析して、このときに特異的に信号の強くなる領域を求めます。図

2-1はふつうのMRIによる脳の横断面上に、脳の血流量が増える領域を赤色で示したものです。指どうしをたたくと大脳皮質の運動野で血流が増えていることがわかります。

図2-2はこのとき、得られた情報を擬似的に再構成した脳の上に重ね書きしたものです。コンピュータによる画像処理の進歩で、このようなこともできるようになりました。図2-1とでは右左が逆になっています。

(放射線総合医学研究所須原哲也博士の提供による)

また、PETを使うと脳内の神経伝達物質の受容体なども可視化することができます。

図3では、FLB457というドーパミンD2受容体に結合する標識化合物を使って、ヒト脳でのD2受容体の分布を調べたものです。

【図3】FLB457というドーパミンD2受容体に結合する標識化合物を使って、ヒト脳でのD2受容体の分布を調べたものです。

赤いほどD2受容体の密度が高く、青いほど低くなっていることを示しています。

脳の横断面で示しています。赤い部分が線条体とよばれるD2受容体の密な部分です。

大脳皮質にもD2受容体は分布していますが、密度は低いようです。

(放射線総合医学研究所須原哲也博士の提供による)

2-2脳の生理的機能の研究からわかったこと

人の脳の機能を丸ごと調べようとするのは、脳の画像診断技術が進歩する前から、脳波や目の動きなどを指標として行われてきていました。

残念ながら、当時の脳波や目の動きなどの生理的指標を用いた研究では、統合失調症の病因に直接アプローチするには限界があったといわざるをえません。

それでも、統合失調症の患者さんは振り子を見てもらったときに、目の動きがぎこちなくなることや、特定の図形を見てもらったときに視点があまり動かず固定しがちであることなどが明らかになっていました。

最近では、いろいろな刺激を与えた後に出現する脳波をコンピュータで分析し、事象関連電位という脳波上の微妙な変化を抽出することによって、刺激が脳の中でどのように情報処理されているかを調べる方法がさかんに行われています。

このうち、聴覚刺激を突然与えた時、約300

ミリ秒後に出現するP300という脳波の波形がよく調べられています。

P300は聴覚刺激後脳内で複雑な情報処理を経てから出現するものと考えられ、統合失調症の患者さんではP300の出現がよくなかったり、出現が遅れたりすることから、脳の情報処理過程の障害が推測されています(図4)。

【図4】被験者に聴覚刺激を与え、頭頂部から得られた脳波をいくつも加算していくと、ノイズは相殺されて、このような信号が得られます。

赤色が対照群、青の点線が患者さんの脳波です。刺激後約300ミリ秒後に表れる陽性の電位をP300とよびます。

統合失調症の患者さんではこのP300の出現が不良であることがわかります。

2-3統合失調症での認知機能の障がい

今まであげたような研究では、多かれ少なかれ機械を用いて、そこから得られたデータを脳の機能の指標として使っています。それ以外にも、患者さんにいろいろな課題を与えて、それを解決してもらう様子を調べることによって、脳の機能を調べることもできます。

これを神経心理学的な方法といいます。たとえば、記憶力・計算力・注意力・言語などの機能を測定するテストなどは、学校や職場などで経験された方もいらっしゃるかもしれません。

実際のテスト場面では、もう少し理論的に構成した課題を使ったり、いくつかのテストを巧妙に組み合わせたりして行ないます。

統合失調症の患者さんはこのようなテストに対してあまり協力的でないために、見かけ上成績が悪くなる可能性もあるので、検査の実行やその解釈は慎重である必要があります。

このようなテストを行うと、統合失調症の患者さんでは、注意力・記憶力・言語能力などが低めで、抽象的な思考も苦手であることがわかります。

行動の目標を設定し、柔軟かつ計画的に考え実行する力(実行機能といいます)も低下しています。

実際に、このような力が低下しているのは、統合失調症の患者さんの生活の中でしばしば観察され、社会の中で生活する上での障害になっています。

以上のような脳の働きはまとめて、認知機能とよばれています。統合失調症の患者さんではこの認知機能がいろいろな意味で障害されているようです。

そしてこの認知機能は前頭葉や側頭葉を中心として営まれているので、先に述べたfMRIなどの所見とも一致するのです。

ただしこれらの障害は、それだけで診断ができるほど重篤なものではありませんし、統合失調症だけで見られるというのでもありません。

また個人差も大きく、あくまで平均よりも低めに測定結果が出るということに留意して下さい。

2-4統合失調症での神経伝達の障がい

統合失調症のドーパミン仮説

脳内で働いているいろいろな物質を調べる研究は生化学的研究とよばれ、医学の中ではさかんに行われてきた研究分野の一つです。

統合失調症の脳内の物質の変化を探ろうと多くの研究が行われています。

統合失調症では治療薬の作用を手がかりにして研究が行われてきました。

統合失調症に対しては抗精神病薬とよばれる薬が有効であることは、先にお話ししました。

この抗精神病薬が脳内でどのように働いているかを調べることは、動物を使っても研究できます。

抗精神病薬が開発されてしばらくしてから、この薬物は神経伝達物質であるドーパミンの受容体(第1章の図を参照して下さい)を阻害する働きを持っていることがわかりました(とくにドーパミン受容体の中でも2型とよばれる受容体を遮断します)。

つまり、ドーパミンが受容体に働いて次の神経細胞に情報を伝えるのを、抗精神病薬は遮断しているのです。

このことから、逆に統合失調症ではドーパミンの機能が亢進しているのだろうと推測されました。

これを統合失調症のドーパミン仮説といいます。

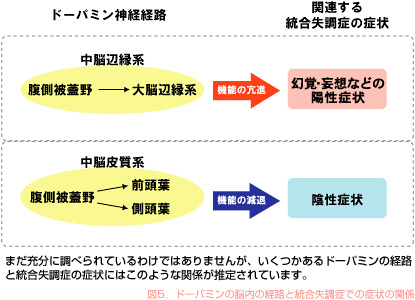

ところで、第1章の図でも示したように、ドーパミンにはいくつかの経路があります。

この経路のうち、統合失調症の病態に関連しているのは、中脳辺縁系あるいは中脳皮質系とよばれる経路です。

中脳辺縁系は腹側被蓋野とよばれる中脳の部位から大脳辺縁系に向かっています。

この経路は統合失調症の幻覚や妄想に関連していると考えられています。

一方、中脳皮質系は、同じ腹側被蓋野から前頭葉や側頭葉に向かっています。

統合失調症の陰性症状(感情の平板化、会話内容の乏しいこと、自発性の低下や社会からの引きこもり)などに関係しているのはこの経路ではないかといわれています(図5)。

黒質線条体経路は統合失調症の病態と直接の関係はないようです。

ただし、この経路はパーキンソン病の病変部位です。従来からの抗精神病薬はドーパミン経路のすべてに働いてしまうため、黒質線条体の遮断によってパーキンソン病様の症状(筋肉のこわばりやふるえなどです。

錐体外路症状ともいいます)が副作用として現れやすかったのです。

覚せい剤やコカインを長期に服用すると、幻覚や妄想が現れることはよく知られています。

どちらの薬物も脳内のドーパミンを増やし、ドーパミンの機能を過剰にする作用を持っているので、先ほどのドーパミン仮説にうまく合います。

しかし、PETなどを用いて統合失調症の患者さんの脳内のドーパミン受容体を測定しても、かならずしも受容体が増えているとは限らないようです。

この点については、実験を行う上での問題点の解決を含め、一層の研究が必要でしょう。

統合失調症のグルタミン酸仮説

脳内の神経伝達物質の機能障害という点では、グルタミン酸とよばれる神経伝達物質の機能障害も、統合失調症の原因として考えられています。

これは、フェンシクリジンとよばれる乱用薬を使用した人に、統合失調症と同じ症状が現れることから考えられました。

フェンシクリジンはグルタミン酸の受容体のうち、NMDAとよばれる受容体の機能を阻害するので、NMDA受容体を介したグルタミン酸機能の低下が統合失調症の原因ではないかというのがグルタミン酸仮説です。

ドーパミン仮説が主に統合失調症の陽性症状を説明するのに対し、このグルタミン仮説は統合失調症の陽性症状と陰性症状の両方を説明できるのが特徴です。

ただし、この両者は相反する仮説ではなく、統合失調症の病態仮説についての2つの異なった切り口ととらえるべきでしょう。

2-5統合失調症の成因についての仮説

統合失調症の神経発達障がい仮説

統合失調症の病的な状態を説明するものとして、ドーパミン仮説やグルタミン仮説を説明してきました。

それでは、統合失調症はどのような仕組みで発症するのでしょうか。

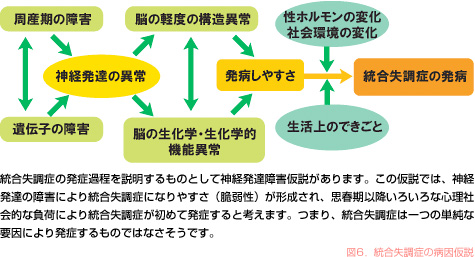

統合失調症の成り立ちについての仮説で有名なものに、神経発達障害仮説があります。この仮説を簡単に説明します。

統合失調症では出生前後からのヒトの神経系の発達に何らかの障害があり、病気のなりやすさ(発症脆弱性といいます)が形成されると考えます。

このように脆弱性を持った子供が、思春期以降外界からのさまざまな心理的社会的なストレスを受けると統合失調症がはじめて発症するとするのです。

この仮説を支持する所見として、統合失調症の患者さんは出産前後に産科的な障害を経験する率が高いことや、脳の海馬や内嗅皮質とよばれる部位などで神経細胞の発達が障害された痕跡のあることなどがあげられています。

また、この仮説によれば、統合失調症が思春期以降に発症しやすいことも説明できます。神経発達障害仮説では、患者さん自身の持っている脆弱性に、環境からのさまざまなストレスが加わり、はじめて発症するという、統合失調症の複雑な発症過程を説明できることが特徴です。

図6にこのあらましを模式図で示しました。

多くの要因が統合失調症の発症に関わっています。

ここで、統合失調症の発症脆弱性に遺伝的な要因のあることは事実ですが、この点については第4章で説明します。

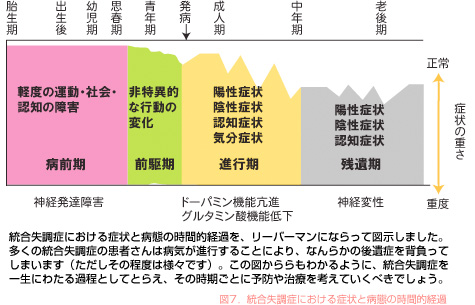

統合失調症での認知機能の障がい

統合失調症の治療目標の一つとして、再発を防ぐということがあります。統合失調症の多くの患者さんは治療に反応して症状は改善しますが、残念ながら再発が多いのも事実です。再発の数が多いほど、また治療までの期間が長いほど、つまり病的な状態にある期間が長いほど、自発性の低下や社会からの引きこもりなどの後遺症に相当する症状が重くなっていきます。このような患者さんを対象にして、何年も経時的にCTやMRIで脳の形の変化を見ていくと、症状の重い患者さんほど、大脳が小さくなっていくのではないかという研究が最近報告されています。小さくなるといっても、認知症の患者さんのように目で見て明らかに萎縮していくというのではありません。ただ、同じような病的な過程(神経変性過程)が統合失調症でも速さの違いはあってもゆっくりと進行しているのではないかというのです。この仮説を統合失調症の神経変性仮説といい、最近注目されています。それは、早期に病気の治療を開始し、その後も再発を防ぐことができれば、このような神経の変性過程を停止させることができ、病気をそれ以上進行させないことにも繋がるからです(図7)。